Le projet pour l'intégration des réfugiés avec la public factory de Science Po Lyon ( plateforme de la Fabrique de l’innovation des politiques publique de Sciences Po Lyon ) a été pour moi un moyen d'expérimenter de nouvelles pratiques du design des politiques publiques. Après les immersions réalisées par les élèves de Sciences Po Lyon, j’ai été chargé de construire un atelier pour restituer et capitaliser ce que les étudiants avaient décelé. Pour cet atelier, j’ai cherché à utiliser le savoir-faire en écriture des élèves, tout en décalant leurs pratiques habituelles. J’ai donc demandé aux étudiants de produire une chronique.

Ce travail avait pour but de générer des innovations dans la pratique des politiques publiques en expériementant par le design. J’avais la volonté que le design devienne un moyen d’ouverture, afin de rendre possible le développent d'une pratique des politiques publiques singulière.

J’ai conduit les étudiants à expérimenter d’autres manières de faire de l'analyse et des plans d'actions avec comme hypothèse qu’il était possible de produire de nouvelles pratiques en mélangeant les pratiques de certains milieux qui n’ont pas l’habitude de coopérer, celles des politiques publiques et du journalisme.

J’ai cherché à donner aux élèves de Sciences Po Lyon, la possibilité de construire leurs propres compétences en leur proposant de voir le design comme un moyen d’analyse, de réflexion et de conception d’une politique publique. Ainsi, chaque outil que j’ai proposé pour travailler avec eux a été pensé comme un moyen d’expérimenter des pratiques décloisonnées de leurs pratiques institutionelles.

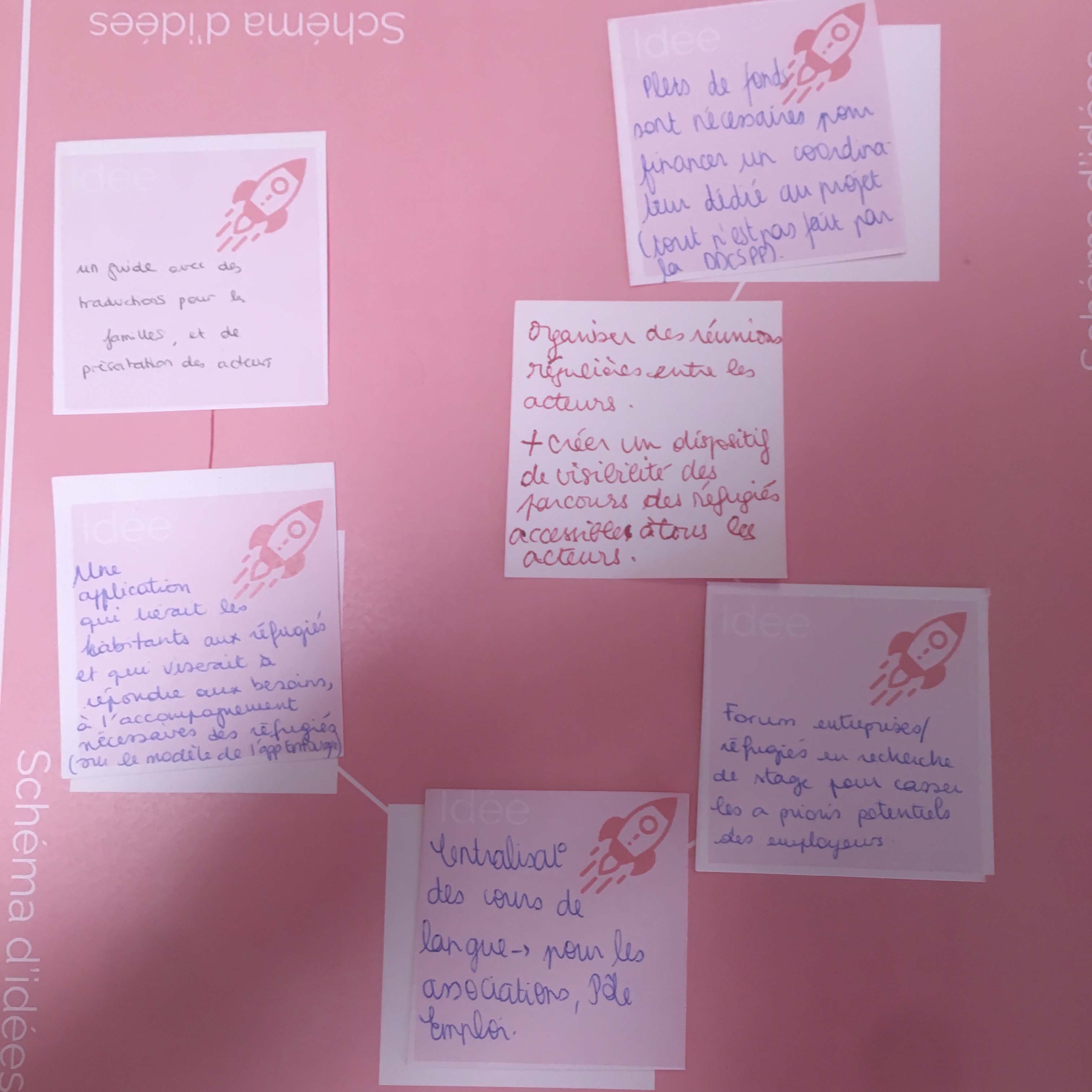

L’atelier était divisé en trois phases. En premier lieu, les étudiants devaient trouver le thème, la problématique et l'angle d’attaque de leur chronique. La deuxième partie de l’atelier avait pour but de révéler les intuitions issues des expériences dans les territoires. Enfin, la dernière étape consistait à produire une solution. Les étudiants disposaient de cartes à piocher, représentant chacune un facteur d’innovation. Chaque étudiant devait alors proposer des idées en rapport avec le facteur d’innovation pioché afin de mettre en forme ses intuitions. Pour finir, les étudiants devaient produire un service mélangeant les idées des participants.

Ensuite, ils devaient produire une chronique se basant sur le travail réalisé pendant l'atelier. Pour qu’ils se réapproprient les méthodes de rédaction de chronique, j’ai produit un livret illustrant chaque étape de la réalisation. Les étudiants ont produit 3 chroniques différentes pour chaque territoires d’immersion.

Les chroniques écrites par les élèves de sciences Po Lyon permettaient d’ouvrir les sprints réalisés quelques semaines plus tard dans les territoires. La fonction de ces chroniques était de susciter le débat entre les participants. C’était un moyen de partager les expériences et les intuitions des élèves tout en engageant une démarche d’intelligence collective et d’ouvrir l'imaginaire des participants. C’était ainsi l’occasion de dégager les imaginaires préconçus comme par exemple l’idée d’une plateforme collaborative. J’ai décidé de filmer toutes les interventions pour conserver les débats et les transformer en ressource pour le projet.

Chronique du Cantal :

« Moi qui suis fumeur, pour aller acheter mes cigarettes, je devais prendre acheter mes cigarettes, je devais prendre le train tôt le matin pour Ambérieu, et prendre celui du soir pour revenir à Saint-Rambert. Perdre une journée pour aller acheter un paquet de cigarettes, ça me semblait aberrant » Monsieur K, bénéficiaire de la protection subsidiaire, arrivé dans l’Ain en 2017 grâce au programme Arise et rencontré à Bourg-en-Bresse le 4 février 2019. De l’adjointe au maire de Saint- Rambert-en-Bugey aux responsables et travailleurs sociaux des centres d’accueil (CADA, CTR, CPH) en passant par l’association Alfa 3A et les réfugiés eux-mêmes, tous sont unanimes : ne pas pouvoir se déplacer est un frein qui entrave l’intégration des réfugiés. En particulier dans le département de l’Ain, qui voit sa population admettre un déficit d’offres et de services de transports publics. La question des déplacements sans voiture y est difficilement envisageable. Malgré sa proximité avec la région lyonnaise, l’Ain n’en reste pas moins un département rural. Il suffit de se promener dans le Bugey pour s’en rendre compte. Accès à l’emploi, aux services de santé, aux cours de langue, à un réseau de solidarité et à une vie sociale plus large sont des conditions nécessaires à l’intégration de chaque bénéficiaire de la protection internationale. La mobilité, problématique, en milieu rural y nuit largement. Intéressons-nous de plus près à l’apprentissage de la langue. Entrave lors de l’arrivée sur le territoire, la langue française doit pourtant être perçue comme un moteur de l’intégration. Or, si les réfugiés sont soumis à une obligation de présence au cours de FLE, ces derniers sont dispensés dans des lieux éloignés de leur résidence. Dans le cas de notre chère famille K, les cours de l’OFII les plus proches étaient donnés à Ambérieu. Proche géographiquement de Saint-Rambert, le trajet n’en reste pas moins un véritable périple. Nous avons dû, nous-même, recourir au stop pour effectuer le trajet. Lier les thématiques de l’apprentissage du français et de la mobilité était alors une évidence : dans un département comme l’Ain, rural et aux réseaux de transports peu abondants, la première thématique ne peut s’envisager sans une parfaite maîtrise de la seconde. Aux ruraux que nous sommes, l’alliance conjointe de la mobilité et de l’enseignement nous évoquent des souvenirs que l’IEP avait refoulés : ces longs trajets en autobus aux aurores pour rejoindre le collège Louise Michel d’Étain ou le lycée Jean Macé de Chauny. Des longs trajets pendant lesquels nous rêvions de faire venir les professeurs à la maison, d’apprendre depuis son canapé. Alors, au moment de se pencher sur d’éventuelles solutions, nous avons voulu faire preuve de compassions. Pourquoi infliger à des personnes des heures de trajet pour finalement apprendre qu’il faut accorder le participe passé lorsqu’il est précédé du verbe avoir suivi d’un infinitif ? À l’heure du numérique et du digital, faire venir l’enseignement à soi n’est plus réservé aux rêves des écoliers fatigués : applications, e-learning, visio-conférences, nombreuses sont les solutions qui per mettraient de limiter les déplacements et de dépendre d’un service de transport défaillant. Mais les ruraux que nous sommes se sont rappelés la joie de retrouver camarades et amis à l’arrêt de bus le matin. Quand les discussions faisaient oublier l’heure et la météo. Si le numérique peut être un excellent complément, il ne peut se substituer complétement aux échanges directs. En prenant appui sur les associations, dont le pouvoir est de créer des espaces de sociabilisation citoyenne et des lieux de rencontre, une communication plus inclusive les favoriserait sans doute. Les enfants ont leurs cours de récréation dans lesquelles ils excellent ; faisons en sorte que les adultes puissent en faire de même !